子どもが3年生になってから、学校の内容理解できなくなってきてる気がする…。

4年生になって勉強がわからなくて学校に行きたがらない…

「我が子は未就学児だから関係ない話だな」、と思った方ストップです。

実はこの小学校3,4年生のときに多くの子どもが認知や学習の発達上の転換期に困難を感じています。

これを【9歳の壁】といいます!

9歳の壁は急に湧き出る課題ではく、未就学児での「言葉の獲得」が大きな影響を与えています。何年後かに悩まなくて済むように、今回の記事内容を頭の片隅に入れておいてください。

小学校3〜4年生頃に訪れるといわれる「9歳の壁」

勉強や人間関係につまずく子が増えるこの時期。

実は未就学児期の“語彙力”が大きく関係しています。

教員生活で感じていたこと

- 気持ちを表現するための語彙が少ない

- 国語の教科書を読んで、大事な言葉見つけることができない

- 算数の文章題の意味を理解できない

他にも色々ありますが、言葉が少ない子どもにとって、抽象的に伝えられることは理解できず苦しかったと思います。

教員がいくら気を配っても、語彙の不足を急速に補うことはできません。

語彙の獲得には時間がかかることを痛感しました。

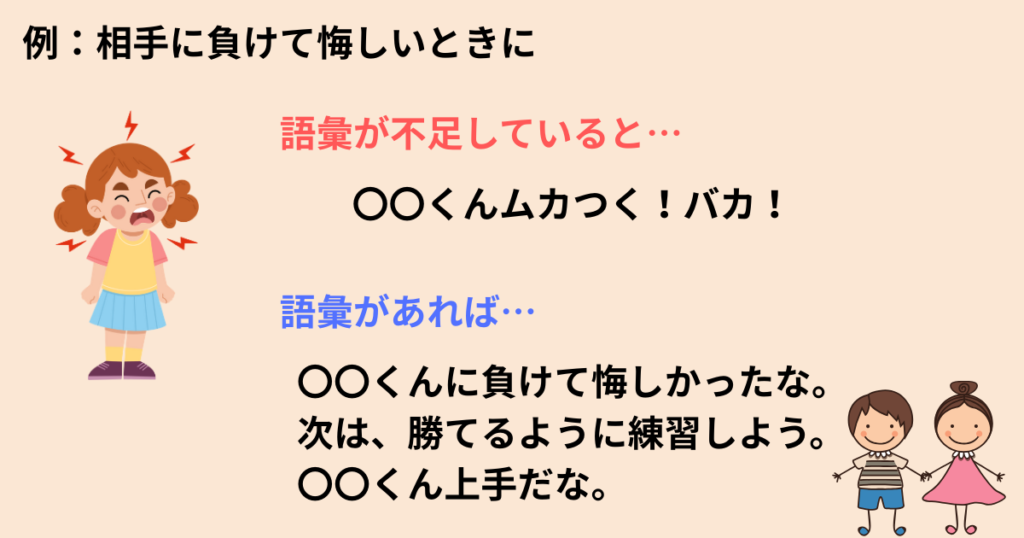

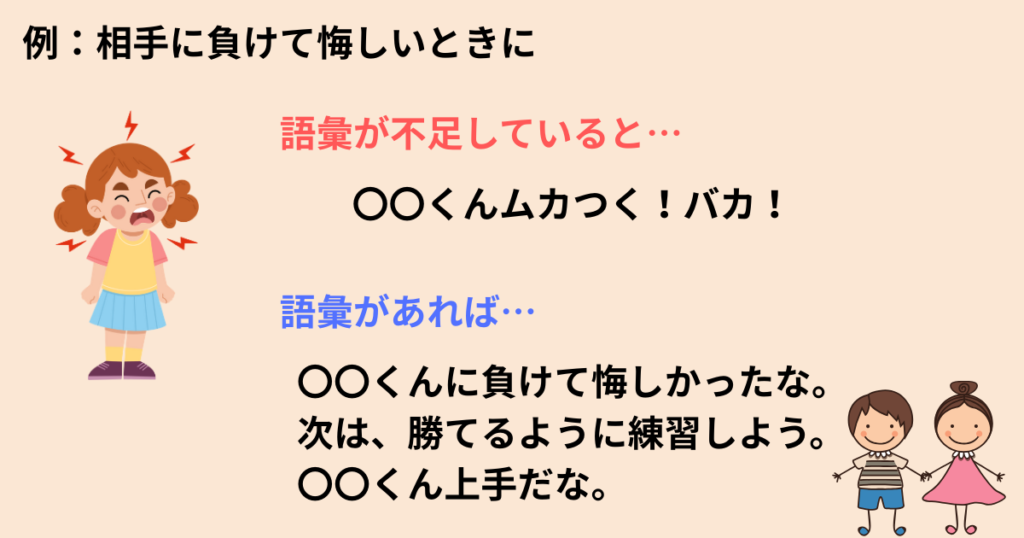

気持ちを表現するための語彙の不足

小学3年生であっても、相手に負けたときに「バカ」などの暴言を使ったり、相手に暴力をふるったりする場合あります。

もし、この子に語彙や勝負で負けたときにどう対応すればいいのかという経験がもっとあれば、このような態度を取ることはなかったと思います。

- 負けて「悔しいな」(悔しいという語彙の意味を知っている)

- 相手の気持ちを想像できる

気持ちを充分に表現できる言葉があれが、揉め事も少なくなります。

これは、経験から感じることですが、語彙が少ない子ほど、荒い言葉を使っている気がします。

丁寧な、相手に経緯を示せる言葉を使えることが穏やかな生活にもつながってくると思います。

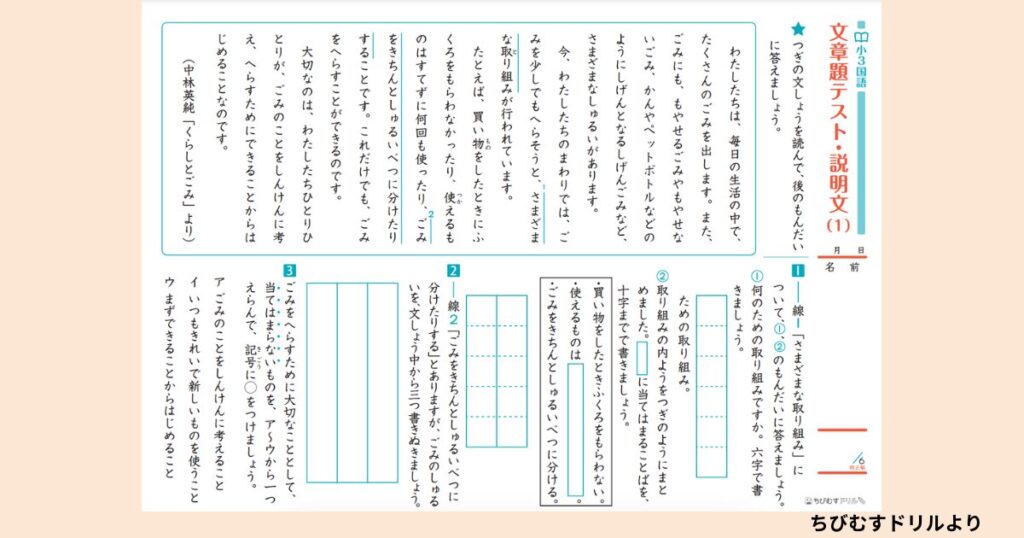

国語の教科書から大事なことばを見つけられない

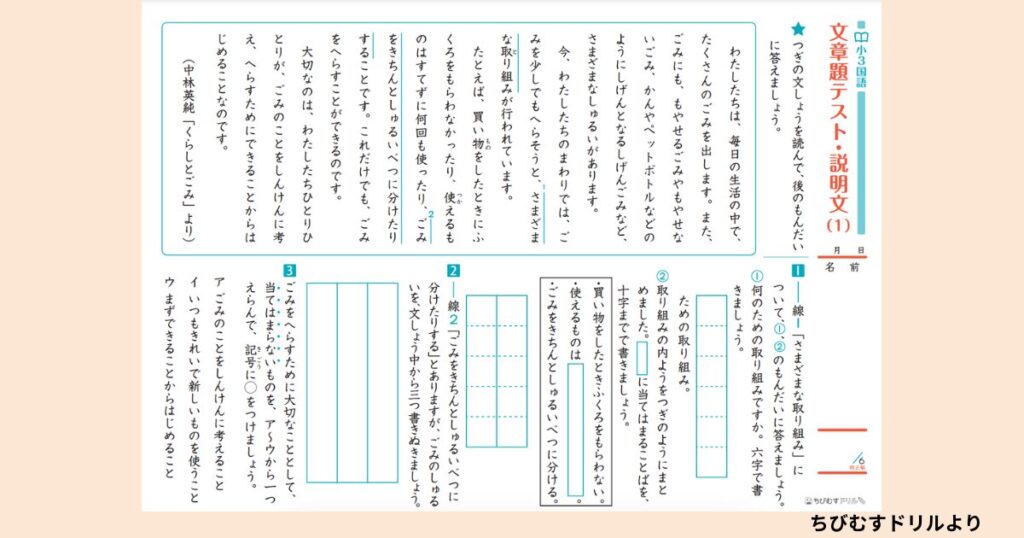

こちらは「ちびむすのドリル」の問題です。

この問題とけるでしょうか?

小学3年生の問題です。決して長い文章ではありませんが、解く時間にはとても差がでます。

理由の1つとして、「理解できている語彙(生きた知識)」が少ないことが大きいです。

英語を普段読まない人が幼児向けの英語絵本を読んでも、全体の意味が理解できないことと似ています。

「What is”pre-tend-ing”? 」と書かれていて意味がわかりますか?

「what」が「何」という意味がわかれば、「pretendingって何?」みたいに聞いているのがわかると思います。でも、「pretending」が何をさすかわからないので、前後の文脈から読み取る必要があります。

意味がわからない、使い方がわからない語がない子は、文章を読みながら言葉意味を推測する必要がでてきます。

そもそも、語彙が少ない子は推測する力も低い傾向があるため、わからない語が出てきた時点で思考停止になる場合も多いです。

できる子とできない子はどんどん差が広がっていきます。

【関連記事】乳幼児期の語彙の差について「3000万語の格差」

算数の文章題の意味を理解できない

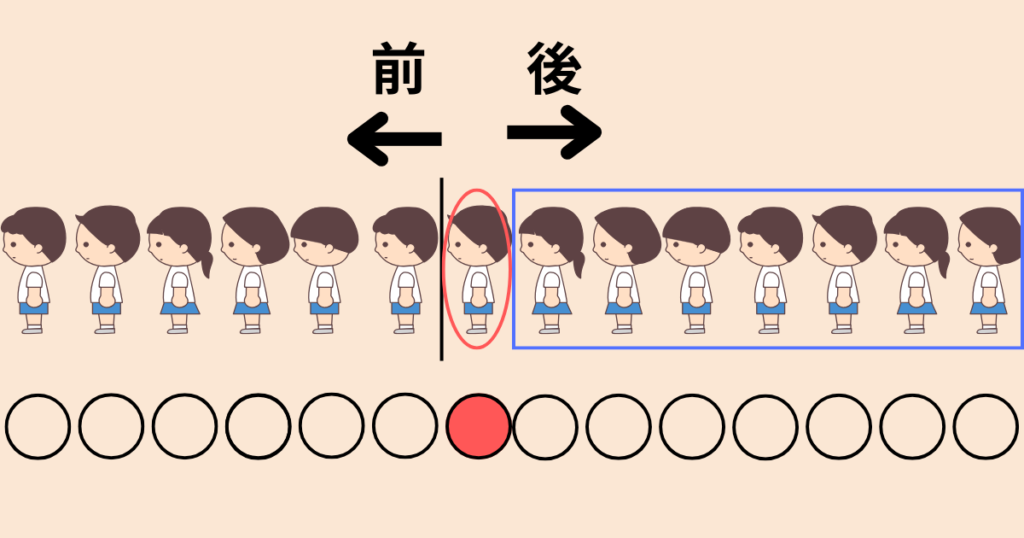

子どもが14人並んでいます。

えいたさんの前には6人います。えいたさんの後ろに何人いますか?

引用:親子で育てることば力と思考力 著:今井むつみ

答えは7人ですね。

小学2年生に終わりの時期の問題ですが、自力では正答できない子が多いです。

子どもたちが同じ方向に一列に並んでいて、並んでいる方向が「前」であること、えいたさんの前には6人いて、えいださんのはその「うしろ」にいること、問題ではさらにその後ろにいる子どもの人数を聞いていることがわからないとこの問題を解くことができません。

引用:親子で育てることば力と思考力 著:今井むつみ

要は「前」という言葉の意味を理解できていないといけない、この問題の状況を思い描くことが必要です。

ちなみに、実際に問題を解くときには、図を書いて正解を求めます 。

「9歳の壁」とは?

9歳前後の子どもたちが直面する発達上の大きな節目、それが「9歳の壁」です。この時期の子どもは、脳の成長とともに思考の仕方が大きく変わります。

まず、具体的なものを使って考える「具体的思考」から、目に見えない概念や関係性を考える「抽象的思考」へと移行していきます。この変化にともない、学習面では文章問題や図形、分数といった抽象的な内容が増えていきます。

さらに、他者との比較や自分の能力への評価が芽生え、「自分はできないかもしれない」という不安を抱えやすくなるのもこの時期です。勉強だけでなく、人間関係にも影響が出るため、総合的なサポートが必要になります。

「語彙力不足」が9歳の壁を高くする理由

多くの子どもが「問題の意味がわからない」とつまずくのは、実は“知識”ではなく“語彙”の不足によるものです。

問題文のなかに登場する少し難しい言葉や抽象的な表現を理解できないと、内容自体がつかめず、解けるはずの問題でも手が出なくなります。また、比喩や例え話、登場人物の心情を読み取るといった、国語に必要な読解力も語彙力に大きく左右されます。

さらに、子どもが自分の気持ちや困っていることを言葉で表現できないと、先生や友達とのコミュニケーションに支障が出ることもあります。語彙力は学びの土台であり、心の安定にもつながる重要な力なのです。

未就学児期に語彙を育てるべき理由

6歳までの間に人間の脳は急速に発達し、語彙力の基盤がつくられると言われています。

つまり、未就学児期の言葉の環境が、9歳の壁を乗り越える力になります。

この時期に、絵本の読み聞かせや会話を通じてたくさんの言葉に触れることで、脳に「言葉の引き出し」がどんどん増えていきます。実際、読書量が多い子どもほど、文章の理解力が高く、授業の内容にもスムーズに入っていけるという研究結果もあります。

「読む力」や「聞く力」は語彙量に比例するといわれており、未就学児期の言葉の積み重ねが、9歳の壁を乗り越える強力な土台となります。

家庭でできる!語彙力を伸ばす5つの習慣

語彙力は、家庭でのちょっとした関わりの中で育てられます。

語彙力は、特別な教材を使わなくてOK!ここでは、未就学児との毎日の暮らしの中で実践できる5つの習慣をご紹介します。

- 絵本の読み聞かせは語彙の宝庫

- オウム返し+1語で言葉を増やす

- おしゃべりタイムを意識してつくる

- 遊びやお出かけで「言葉と体験」をセットにする

- 抽象語や感情語を親が使ってみる

1. 絵本の読み聞かせは語彙の宝庫

絵本の読み聞かせは、語彙を増やす最もシンプルで効果的な方法です。

繰り返し読むことで言葉が定着し、リズムや表現を自然に吸収できます。さらに、「どうして泣いてるのかな?」「このあとどうなると思う?」など、問いかけを交えると、子どもの思考力や表現力も伸びていきます。

おすすめは、子どもが気に入った絵本を何度も読むこと。同じ絵本でも、そのときの気分や年齢によって気づくことが変わり、語彙の吸収にも深みが出ます。

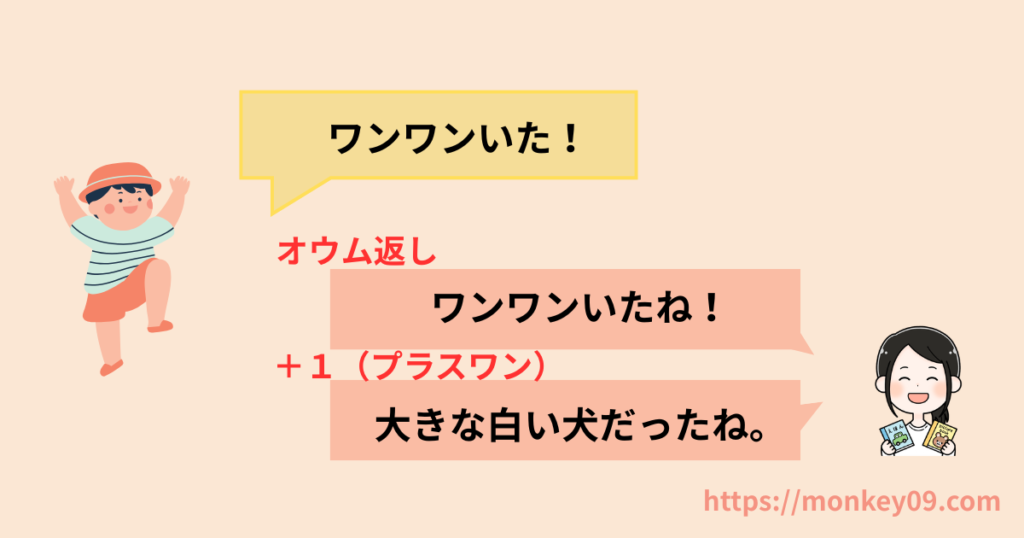

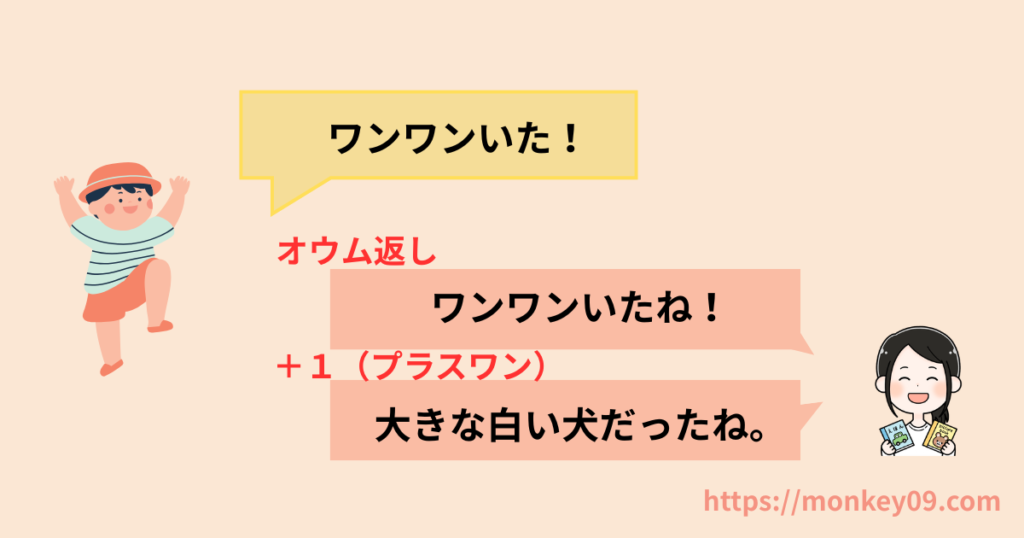

2. オウム返し+1で言葉を増やす

子どもが言った言葉をそのまま返しながら、少しだけ語彙を加える「オウム返し+1語」は、語彙力アップにとても効果的です。

ただ、オウム返しに使いして話せばOK!

これにより、子どもは自然な流れで新しい語彙に出会うことができます。

モンテッソーリ教育でもこの方法は推奨されており、子どもの発言を否定せずに広げていくことで、安心して言葉を使う力が育まれます。

3. おしゃべりタイムを意識してつくる

忙しい毎日の中でも、意識的に「おしゃべりタイム」をつくることで、語彙のシャワーを浴びる機会が増えます。

たとえば、おやつの時間に「今日はどんなことが楽しかった?」と聞いたり、お風呂の中で「今日の保育園はどんなおもちゃで遊んだの?」と話しかけたり。

内容が正確であるかよりも、「自分の気持ちを言葉にする」経験を重ねることが大切です。

会話を通じて、自分の思いや経験を表現する力が身につき、学校での発表や作文にもつながります。

4. 遊びやお出かけで「言葉と体験」をセットにする

実体験に言葉を結びつけることは、語彙の定着にとても効果的です。

例えば、公園で遊んでいるときに「すべり台、つるつるしてるね」「高いところまで登れたね」と言葉にする。スーパーで「りんごは赤くて、シャキッとしてるね」と五感を使った語彙を加える。

こうした場面での語彙のインプットは、子どもの体験と結びつき、深く記憶に残ります。

また、絵本を読んでいて、外で同じような場面で出くわしたときに「絵本でもあったね」と話したり、経験したことを絵本を読みながら「こんなことあったね」と話すことでイメージと言葉を結びつきやすくすることができます。

特に自然や季節の変化、動物とのふれあいなど、実際に感じたことを言葉にすることで「使える語彙」が育ちます。

5. 抽象語や感情語を親が使ってみる

語彙力の中でも「抽象語」や「感情語」は、小学校以降の学習や人間関係に大きく関わる力です。

「悔しいね」「納得いかない気持ち、あるよね」「うれしくて胸がドキドキした」など、大人が感情を言葉にして伝えることで、子どもはその表現を自然に身につけていきます。

こうした言葉は、教科書にも頻繁に出てきますし、作文や日記にも不可欠です。家庭の中で少しずつふれておくことで、抽象的な概念への理解がスムーズになります。

まとめ

9歳の壁をラクに超えるためには、「先取りの学習」よりも、言葉の引き出しを増やしておくことが何よりの武器になります。

教員経験上、成長してからの語彙の獲得には時間がかかります。

未就学児期にたっぷりの語彙とふれあう経験が、後の学びや人間関係の土台です。

あなたが子のことを思って、毎日の読み聞かせやおしゃべりをするなかに、「知育」としての大きな価値がありますよ。

【関連記事】記事内で紹介した「親子で育てることば力と思考力」

【関連記事】絵本選びに迷っている人へのおすすめサービス